автор Марина мазепова

Почему мне трудно выступать публично?

Почему вам трудно выступать публично и как это изменить?

Что самое сложное в публичных выступлениях?

Публичное выступление — это не просто «вышел и сказал». Это управляемый процесс воздействия на сознание слушателя. И если пренебречь ключевыми составляющими, выступление может провалиться, несмотря на хорошие идеи. Так что именно вызывает наибольшие трудности у даже опытных спикеров?

1. Страх. Не «волнение», а физиологическая блокировка.

Это не метафора. При страхе мозг переходит в режим выживания: сужается внимание, отключается критическое мышление, сжимается голос, тело теряет подвижность. Ваша задача — не бороться с ним, а перенаправить. Для этого важно:

тренировать стресс-устойчивость через регулярные микровыступления;

дышать по схеме 4-7-8 перед выходом на сцену;

учить тело двигаться в зоне комфорта (плечи, руки, дыхание);

заранее определить «пусковой момент» — первую фразу, с которой вы входите в поток.

2. Подготовка. Не “написать текст”, а создать работающий сценарий.

Речь должна быть не «про вас», а «для них». Большинство ошибок совершается ещё до выхода на сцену. Чтобы подготовка была результативной:

не пишите текст — создайте структуру: вступление, тезисы, примеры, завершение;

разбейте каждый блок на смысловые единицы, дайте им названия;

отрепетируйте не речь, а переходы между блоками;

запишите видео и отследите: где вы сбиваетесь? что звучит непонятно?

3. Удержание внимания. Сегодня ваш конкурент — TikTok.

Средняя продолжительность фокусировки — 8 секунд. Это значит, что каждые 8–10 секунд вы должны «бить в колокол»:

используйте язык образов, а не абстракций: не «мотивация», а «будильник, который вы снова отключили»;

вводите элементы непредсказуемости — вопрос, пауза, смена интонации;

каждые 2–3 минуты — «перезапуск интереса»: история, вопрос, личный инсайт;

держите ритм — выступление должно дышать: чередование напряжения и разрядки.

4. Взаимодействие с аудиторией. Не «зрители», а соучастники.

Если вы не вовлекли аудиторию в первые 30 секунд — дальше будет только сложнее. Вот что помогает:

установите зрительный контакт по схеме «треугольника»: левый, правый, центр;

задавайте не риторические, а реальные вопросы (и выдерживайте паузу);

реагируйте на невербальные сигналы: зевота, отвлечение — знак, что нужно менять ритм или тему;

интегрируйте аудиторию в сюжет: «Представьте, что вы…», «Вспомните, когда вы последний раз…».

5. Самоанализ. Не «оценка», а инженерная отладка.

После выступления большинство говорят: «Плохо получилось», но не знают — почему. Конкретный план улучшения такой:

запишите выступление, затем просмотрите без звука — отслеживайте жесты и мимику;

пересмотрите только звук — слушайте ритм, ударения, темп;

получайте обратную связь по конкретным критериям: понятность, энергия, убедительность;

заведите дневник оратора — после каждого выступления делайте 3 записи: что удалось, где сбился, что улучшить.

Публичное выступление — это навык, а не талант. Точно так же, как водитель учится чувствовать машину, спикер учится чувствовать аудиторию. Хотите овладеть этим навыком без проб и ошибок?

Запишитесь на мой практический курс по публичным выступлениям.

Вы получите: персональный план роста, работу с телом и голосом, разбор структуры речи, видеоанализ и поддержку на каждом этапе.

Сцена — не для избранных. Она для подготовленных.

Публичное выступление — это не просто «вышел и сказал». Это управляемый процесс воздействия на сознание слушателя. И если пренебречь ключевыми составляющими, выступление может провалиться, несмотря на хорошие идеи. Так что именно вызывает наибольшие трудности у даже опытных спикеров?

1. Страх. Не «волнение», а физиологическая блокировка.

Это не метафора. При страхе мозг переходит в режим выживания: сужается внимание, отключается критическое мышление, сжимается голос, тело теряет подвижность. Ваша задача — не бороться с ним, а перенаправить. Для этого важно:

тренировать стресс-устойчивость через регулярные микровыступления;

дышать по схеме 4-7-8 перед выходом на сцену;

учить тело двигаться в зоне комфорта (плечи, руки, дыхание);

заранее определить «пусковой момент» — первую фразу, с которой вы входите в поток.

2. Подготовка. Не “написать текст”, а создать работающий сценарий.

Речь должна быть не «про вас», а «для них». Большинство ошибок совершается ещё до выхода на сцену. Чтобы подготовка была результативной:

не пишите текст — создайте структуру: вступление, тезисы, примеры, завершение;

разбейте каждый блок на смысловые единицы, дайте им названия;

отрепетируйте не речь, а переходы между блоками;

запишите видео и отследите: где вы сбиваетесь? что звучит непонятно?

3. Удержание внимания. Сегодня ваш конкурент — TikTok.

Средняя продолжительность фокусировки — 8 секунд. Это значит, что каждые 8–10 секунд вы должны «бить в колокол»:

используйте язык образов, а не абстракций: не «мотивация», а «будильник, который вы снова отключили»;

вводите элементы непредсказуемости — вопрос, пауза, смена интонации;

каждые 2–3 минуты — «перезапуск интереса»: история, вопрос, личный инсайт;

держите ритм — выступление должно дышать: чередование напряжения и разрядки.

4. Взаимодействие с аудиторией. Не «зрители», а соучастники.

Если вы не вовлекли аудиторию в первые 30 секунд — дальше будет только сложнее. Вот что помогает:

установите зрительный контакт по схеме «треугольника»: левый, правый, центр;

задавайте не риторические, а реальные вопросы (и выдерживайте паузу);

реагируйте на невербальные сигналы: зевота, отвлечение — знак, что нужно менять ритм или тему;

интегрируйте аудиторию в сюжет: «Представьте, что вы…», «Вспомните, когда вы последний раз…».

5. Самоанализ. Не «оценка», а инженерная отладка.

После выступления большинство говорят: «Плохо получилось», но не знают — почему. Конкретный план улучшения такой:

запишите выступление, затем просмотрите без звука — отслеживайте жесты и мимику;

пересмотрите только звук — слушайте ритм, ударения, темп;

получайте обратную связь по конкретным критериям: понятность, энергия, убедительность;

заведите дневник оратора — после каждого выступления делайте 3 записи: что удалось, где сбился, что улучшить.

Публичное выступление — это навык, а не талант. Точно так же, как водитель учится чувствовать машину, спикер учится чувствовать аудиторию. Хотите овладеть этим навыком без проб и ошибок?

Запишитесь на мой практический курс по публичным выступлениям.

Вы получите: персональный план роста, работу с телом и голосом, разбор структуры речи, видеоанализ и поддержку на каждом этапе.

Сцена — не для избранных. Она для подготовленных.

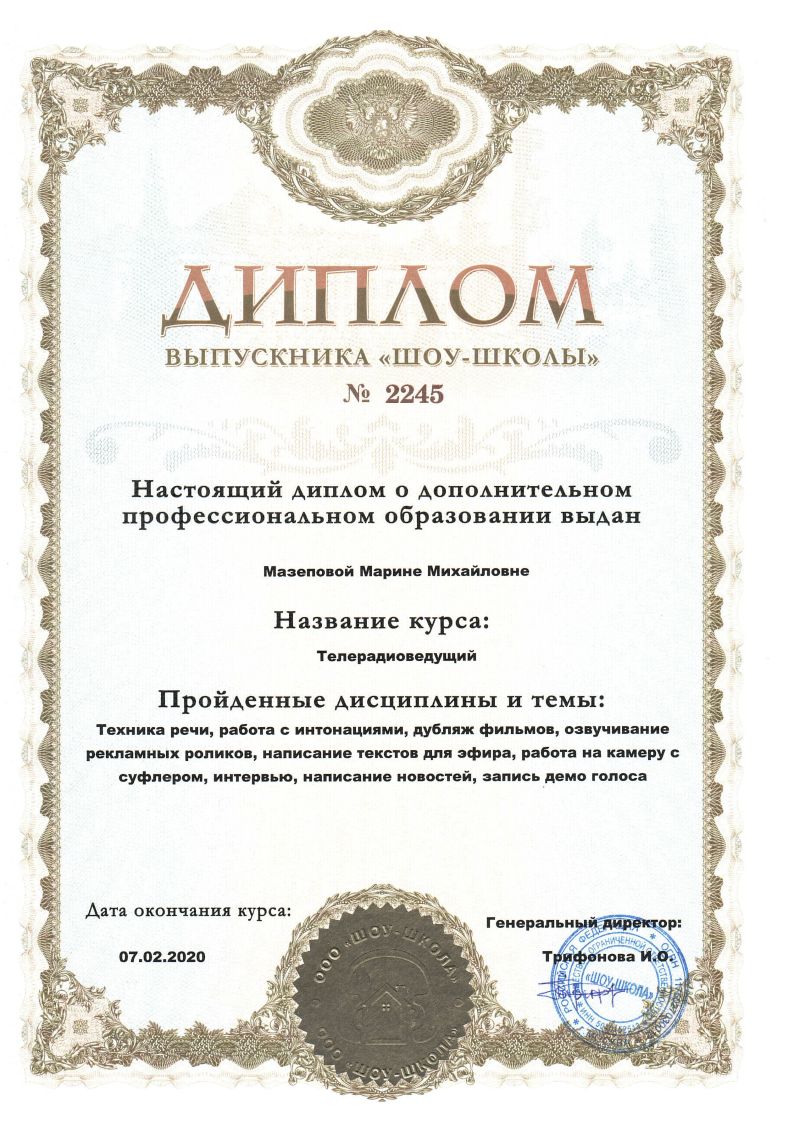

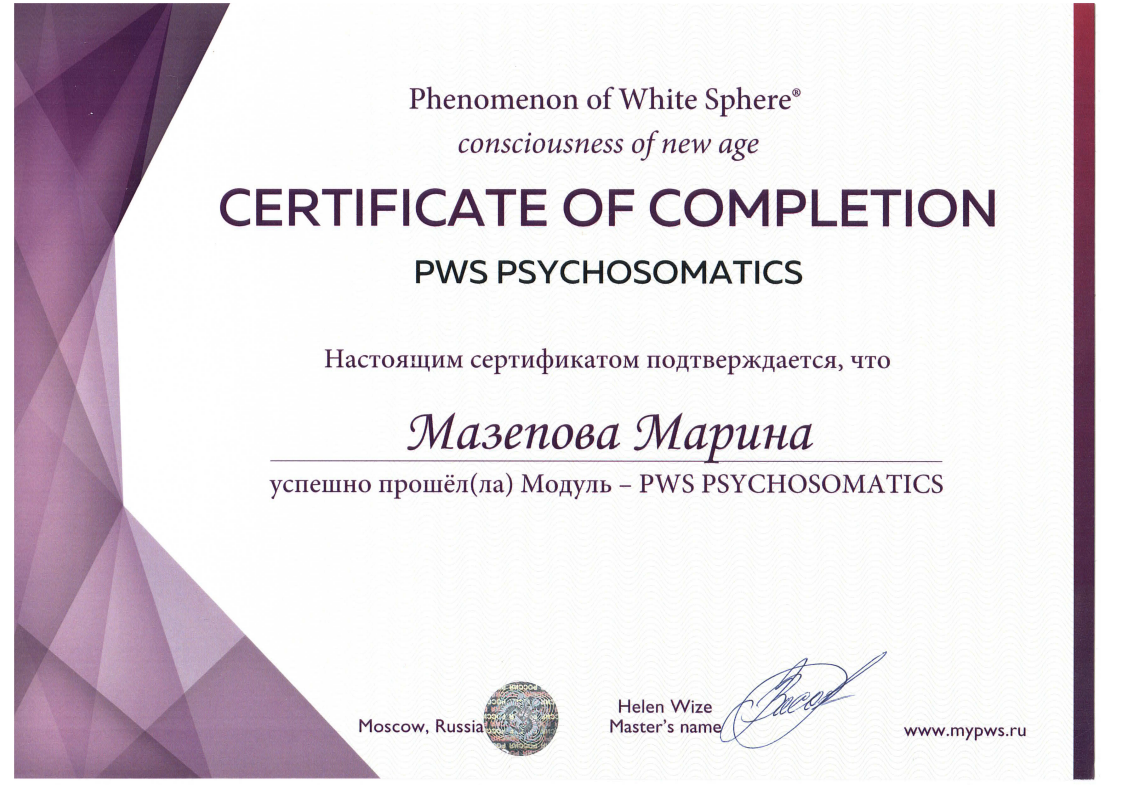

Учу говорить красиво, ярко и без страха

Актриса театра

Психолог

Автор книги "Мне есть что сказать"

Преподаватель MBA и Президентской программы по подготовке управленческих кадров

Опытный оратор

28 лет

> 200

5000+

преподаю

корпоративных клиентов

клиентов по миру

Получите бесплатный урок!

Как говорить четко, ясно и убедительно? Получите бесплатный урок в нашем ТГ канале

Раскройте свой ораторский талант в Нижнем Новгороде!

Авторская программа “Искусный диалог”

Вы сможете создавать свой образ, эмоции, вдохновляющую речь, говорить уверенно,оказывать влияние на людей, управлять своим голосом, личным брендом, выступать

в разных форматах перед камерой без стресса и страха

Тренинг по деловой коммуникации “Дебаты”

Станьте мастером убеждения! Управляйте эмоциями,доносите свою позицию, отражайте атаки и развивайте лидерские качества.

Курс-практика“Эмоциональный интеллект”

Развивайте эмоциональный интеллект и достигайте успеха во всем! Курс-практика: Управляйте своими эмоциями, влияйте на других и

добивайтесь поставленных целей!

Ораторское искусство для подростков

Раскрой свой голос и научись говорить красиво и

убедительно! Курс ораторского искусства для подростков: Уверенность, общение,самовыражение!

Заговорите уверенно уже на первом занятии!

Вы сможете создавать свой образ, эмоции, вдохновляющую речь, говорить уверенно,оказывать влияние на людей, управлять своим голосом, личным брендом, выступать

в разных форматах перед камерой без стресса и страха

Тренинг по деловой коммуникации “Дебаты”

Станьте мастером убеждения! Управляйте эмоциями,доносите свою позицию, отражайте атаки и развивайте лидерские качества.

Курс-практика“Эмоциональный интеллект”

Развивайте эмоциональный интеллект и достигайте успеха во всем! Курс-практика: Управляйте своими эмоциями, влияйте на других и

добивайтесь поставленных целей!

Ораторское искусство для подростков

Раскрой свой голос и научись говорить красиво и

убедительно! Курс ораторского искусства для подростков: Уверенность, общение,самовыражение!

Заговорите уверенно уже на первом занятии!

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Нужен индивидуальный подход? Марина Мазепова поможет вам решить конкретную задачу!

Персональные консультации это разбор вашего запроса, эффективные техники, очная или онлайн работа.

Решите свою проблему с экспертом!

Решите свою проблему с экспертом!

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Хотите улучшить свои навыки ораторского искусства, не выходя из дома?

Онлайн-практикум от Марины Мазеповой: полноценный курс с поддержкой автора, удобный формат и гарантированный результат!

Начните говорить уверенно уже сегодня!

Начните говорить уверенно уже сегодня!

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Получите предложение

Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами для обсуждения деталей сотрудничества.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

ИП МАЗЕПОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА

ИНН: 526109208220

ОГРН: 306526124200010

ИНН: 526109208220

ОГРН: 306526124200010

Дизайн и верстка сайта - Клюева Софья